石練塀(いしねりべい)

- By: Sekijukulabo

- カテゴリー: Details, Library

【データ】

■場 所:大阪府泉佐野市

■時 代:不明

■採 集:2020年6月30日

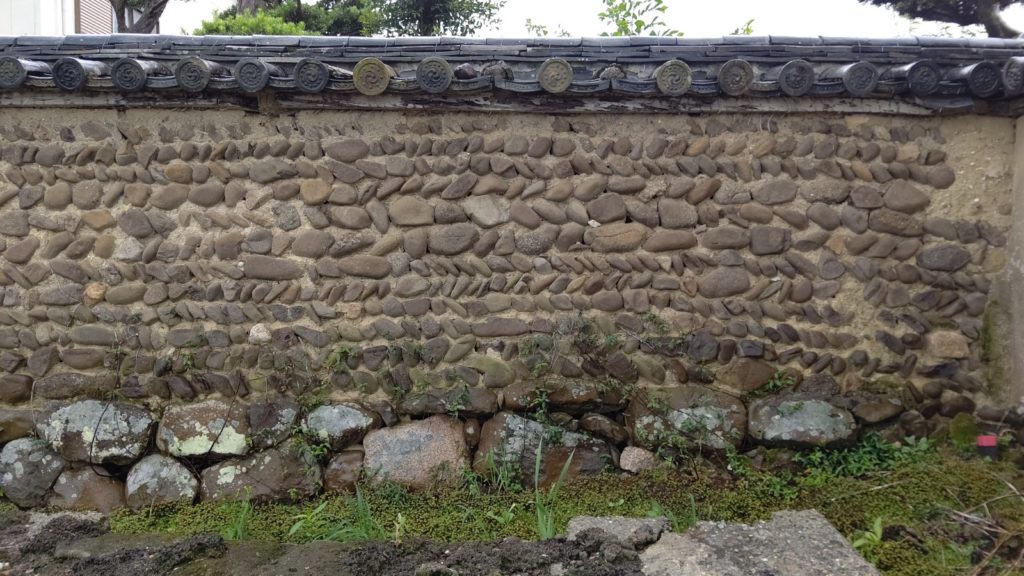

練塀(ねりべい)は土塀(どべい)の一種で、瓦や石と練った土を層状に積み上げたものです。上部には瓦葺の屋根が設けられます。瓦を使った場合は「瓦練塀」、石を使った場合は「石練塀」と区別して言うこともあります。

瓦や石には骨材として壁自体の強度を高める役割があり、壁を仕上げる時に表面に壁土や漆喰を塗って瓦や石を見せなくしてしまいます。これは、土塀の表面の土が流されてしまわないよう、表面の水切りをよくするためと思われます。

わざわざ壁の表面に瓦や石の並びを美しく見せるものもありますが、これもその美しさとともに、水切りとしての働きが期待されているのでしょう。

さて、写真の練塀は玉石を斜めに並べた石練塀です。石の並びがとても美しいのですが、作られた当初からこのように見えていたのではなく、表面の壁土が落ちてしまったためにこのようになっています。

石は扁平で角がない大きさの揃った玉石が使われており、これを層状に、各段では石を倒す向きを逆にするように積み上げているのがわかります。また、下段、中段に少し大きな石が積まれているのも良いアクセントになっています。

塀の隅の部分が崩れかかっている状態を映したのが二枚目の写真です。玉石と練土が層状に積み重ねられていることが良く分かりますが、壁の中心部分では外観ほど整然とは石は積まれていないようです。

そして、木で作られた屋根瓦をのせる枠組(小屋組)や、木材に土壁を付けるための麻縄なども確認できます。この部分が塀の隅であることは、屋根の小屋組に梁(塀に直交する木材)が含まれ、土壁を付けるための麻縄の痕があることからわかります。

壁の表面が破損してしまっていることはもちろん塀にとって良い事ではありません。しかし、石の並べ方などを観察する絶好の機会を私たちに与えてくれています。案外こうした姿から瓦や石を美しく並べ、見せることが想起されたのかもしれません。

この塀を作った職人さんは、こんな風に見られるとは思ってもみなかったことでしょう。そんな見られるはずのないところにかけられた手間。そんな“折り目の正しさ”は特に見習いたいところです。